Gute Vorsätze, klare Vereinbarungen – und trotzdem tut sich nichts? Das Komfortzonenmodell hilft zu verstehen, warum es Menschen so schwer fällt, Neues zu wagen oder aus gewohnten Verhaltensweisen auszubrechen. Führungskräften gibt es hilfreiche Hinweise, wie sie ihre Mitarbeitenden in Veränderungssituationen unterstützen können.

Komfortzone: nützlich oder problematisch?

Die Komfortzone ist der Bereich, in dem wir uns pudelwohl und sicher fühlen. Alles geht uns leicht von der Hand, weil wir es schon tausendmal gemacht haben. In der Komfortzone fühlen wir uns selten gestresst oder angestrengt. Alles ist uns vertraut und einigermaßen vorhersehbar. Wir wissen immer genau, was zu tun ist. Das fühlt sich gut an, weil wir die Lage im Griff haben.

Unser Gehirn mag die Komfortzone. Denn die kostet nicht viel Energie. Wenn alles vertraut und vorhersehbar ist, dann kann unser Gehirn auf Autopilot schalten. Die Abläufe sind eingespielt. Sie erfordern kein Nachdenken. Einmal rauf auf die gut ausgebaute Autobahn – und dann einfach immer gradeaus.

Eigentlich ganz gut – oder?

Naja. Wer immer nur auf der Autobahn fährt, der verpasst die interessantesten Sachen. Und auf Dauer wird es auch ein bisschen eintönig. Genauso ist es auch mit der Komfortzone: die wirklich spannenden Dinge passieren außerhalb der Komfortzone. Und wenn wir uns niemals aus unserer Komfortzone herauswagen, denn lernen wir nichts Neues und wir entwickeln uns nicht weiter.

Das ist ein bisschen so, als würden wir unser ganzes Leben zu Hause auf der Couch verbringen. Das ist vielleicht eine Zeit lang sehr gemütlich – aber auf Dauer doch etwas eintönig und langweilig. Und vor allem ungesund!

Veränderungs- und Entwicklungsprozesse führen uns immer raus aus der Komfortzone. Der erste Schritt nach draußen fällt vielen Menschen verdammt schwer. Aber warum? Und wie kannst du als Führungskraft dein Team dabei unterstützen?

Für Standard- und Routineabläufe ist die Komfortzone sehr nützlich. Sie ermöglicht es uns, mit wenig Energieaufwand Dinge schnell und in guter Qualität zu erledigen.

Für Innovation oder Veränderung ist die Komfortzone eher problematisch. Denn sie hindert uns daran, Neues zu wagen.

Warum fällt es uns so schwer, die Komfortzone zu verlassen?

Unser Gehirn ist verantwortlich für das Ding mit der Komfortzone. Das heißt – eigentlich will es uns nur etwas Gutes tun: es will uns vor Gefahren schützen.

Die erste und oberste Aufgabe unseres Gehirns ist es nämlich, uns am Leben zu erhalten. Und das geht sehr viel leichter, wenn wir uns nicht unnötigen Gefahren aussetzen. Deshalb haben wir eine eingebaute Alarmzentrale im Gehirn.

Die meldet sich immer dann ziemlich vehement, wenn sie etwas potentiell Gefährliches wittert. Alles was neu und ungewohnt ist könnte gefährlich sein – also springt das Warnsystem an und wir reagieren mit Angst, Zögern, Wegrennen – oder notfalls auch Angriffslust.

Für unser Gehirn beginnt außerhalb der Komfortzone die Gefahrenzone. Um uns zu schützen, macht es uns also den Schritt raus der Komfortzone lieber etwas schwerer.

Was ist das Komfortzonenmodell?

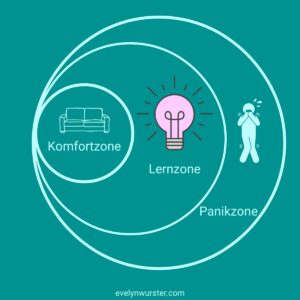

Das Komfortzonenmodell veranschaulicht, wie wir uns fühlen, wenn wir mit Veränderungen konfrontiert werden oder etwas Neues in Angriff nehmen wollen. In unseren Gedanken beginnt direkt hinter der Komfortzone die Angstzone – der Grund, warum der Schritt aus der Komfortzone vielen so schwer fällt.

Das Komfortzonenmodell zeigt uns aber auch, wie wir unserem Gehirn dabei ein Schnippchen schlagen können. Deshalb eignet es sich gut, um uns selbst und andere dabei zu unterstützen, unsere Komfortzone zu verlassen.

Schauen wir uns die verschiedenen Zonen mal etwas genauer an:

Die Komfortzone

Die Komfortzone ist die Zone, in der wir uns aufhalten, wenn wir unserem ganz normalen Alltag nachgehen. Alles ist uns vertraut, die Dinge gehen uns leicht von der Hand, vieles ist Routine und wir fühlen uns in dem Bereich sehr wohl und sicher.

Unser Gehirn liebt die Komfortzone, denn dort läuft vieles auf Autopilot, und das spart Energie. Außerdem sind in diesem Bereich die Chancen recht groß, eine Belohnung in Form eines Erfolgserlebnisses zu erhalten – denn wir wissen ja, wie’s läuft. Und es lauern wenig unvorhersehbare Gefahren. Das ist ressourcenschonend und damit ein weiterer guter Grund, in der Komfortzone zu bleiben.

Die Angstzone:

Hinter der Komfortzone beginnt direkt die Angstzone. Unser Gehirn möchte nämlich nicht, dass wir uns in Gefahr begeben. Also sorgt es dafür, dass alles Neue und Ungewohnte (und potentiell Gefährliche) uns erst mal Angst macht. Damit wir gar nicht erst auf die Idee kommen, irgendetwas zu tun, was uns gefährlich werden könnte.

In der Angstzone erwartet uns unbekanntes Terrain. Dort finden wir keine ausgetretenen Pfade, denen wir folgen können. Wir müssen uns erst mal neue Wege suchen. Das ist anstrengend für unser Gehirn und kostet Energie.

Die Chancen auf Belohnung oder Erfolgserlebnisse – ein weiterer Antreiber für unser Gehirn – sind eher ungewiss. Es ist viel wahrscheinlicher, dass etwas schief geht. Und das würde zu neuen Anstrengungen führen.

Damit hat unser Gehirn viele gute Gründe, um uns lieber in der sicheren Komfortzone zu halten. Um uns davon zu überzeugen, lenkt es unseren Blick auf die Gefahren und lässt sie möglichst bedrohlich aussehen. Die positiven Effekte und Chancen, denen wir außerhalb der Komfortzone begegnen können wirken dagegen miniklein – oder wir übersehen sie komplett. Die Angstzone wirkt übermächtig.

Wir können unser Gehirn aber ein bisschen austricksen – oder viel mehr beruhigen.

Das Komfortzonenmodell unterteilt die riesige Angstzone in zwei Zonen: die Lernzone und die Panikzone.

Die Lernzone:

Etwas Neues zu wagen fühlt sich erstmal bedrohlich an. Aber was wäre, wenn das gar nicht so bedrohlich IST?

Das Neue fühlt sich erst mal unüberwindbar und bedrohlich an, weil wir noch keinen Weg sehen. In unserem Gehirn ist noch keine gut ausgebaute „neuronale Autobahn“ entstanden, so wie das bei unseren Routineabläufen der Fall ist. Wir müssen uns erst mühsam einen neuen Trampelpfad erarbeiten.

Das ist ungefähr so, wie wenn wir uns im Sommer einen Weg durch eine Wiese mit hohem Gras bahnen. Es ist ein bisschen anstrengend, wir kommen eher langsam voran, und wir sind auch vorsichtig, weil wir nicht genau wissen, was uns in dem hohen Gras alles erwartet.

Wenn wir diesen Weg mehrfach gegangen sind, wird irgendwann ein Trampelpfad daraus. Und dann wird es auch immer leichter, diesen Weg zu gehen. Bis wir irgendwann gar nicht mehr drüber nachdenken, dass dieser Weg mal beschwerlich war, weil es zur Routine wurde. Wenn wir das geschafft haben, haben wir unsere Komfortzone erfolgreich vergrößert.

Die Panikzone

Wenn der Schritt aus der Komfortzone für uns allzu groß ist, dann kann es sein, dass wir in die Panikzone geraten. Das ist die Zone, die wir vermeiden sollten. Denn dort sind wir dermaßen überfordert, dass wir nicht mehr handlungsfähig sind.

Bei Überforderung schaltet unser Gehirn nämlich in den Notfallmodus und hat dann nur noch drei Möglichkeiten für uns parat: Flucht, Kampf oder Starre. In diesem Zustand ist Lernen und Entwickeln nicht möglich und wir brauchen dringend wieder sicheren Boden unter den Füßen.

In die Panikzone geraten wir häufig dann, wenn wir durch äußere Einflüsse aus der Komfortzone geschubst werden. Weil wir z.B. durch eine Re-Organisation plötzlich eine völlig neue Aufgabe übernehmen sollen und uns dazu nicht in der Lage fühlen. Oder weil wir eine Situation komplett überschätzt haben und plötzlich merken, dass wir ihr nicht gewachsen sind. Wenn du als Führungskraft merkst, dass deine Mitarbeitenden durch eine Veränderung in den Panikmodus verfallen sind, dann findest du in diesem Blogartikel ein paar hilfreiche Tipps.

Wie gelingt der Schritt aus der Komfortzone?

Indem wir unser Gehirn überzeugen, dass es sicher ist, sich heraus zu wagen. Dafür sind kleine Schritte und positive Erfahrungen sinnvoll.

Ungefähr so, wie wenn wir im Winter an einem zugefrorenen See testen, ob uns das Eis trägt. Da testen wir zuerst mal ganz vorsichtig mit der Fußspitze. Dann setzen wir vielleicht einen Fuß behutsam aufs Eis. Wenn das hält, geben wir mehr Gewicht auf den Fuß. Und wenn sich das sicher anfühlt, dann wagen wir den ersten Schritt. Wenn der gut klappt und sich das Eis stabil anfühlt, dann werden wir Schritt für Schritt immer mutiger. Und irgendwann fragen wir uns, warum wir uns vorher so viele Sorgen gemacht haben.

Wenn wir den Schritt in die Lernzone erstmal gewagt haben, dann merken wir, dass es eigentlich gar nicht so schlimm war. Und wenn wir schnell mit Erfolgserlebnissen belohnt werden, dann bleiben wir auch dabei und entwickeln uns weiter.

Wie bringe ich als Führungskraft mein Team aus der Komfortzone?

In Veränderungsprozessen fühlen sich Mitarbeitende oft hilflos und überfordert. Das äußert sich dann in „Widerstand“.

Das erste, was du dir klar machen darfst, wenn sich deine Mitarbeitenden schwer tun mit Neuem oder Veränderungen: sie sind nicht kompliziert oder unkooperativ.

Sie können nicht anders. Weil ihr Gehirn ihnen sagt, dass das Neue höchstwahrscheinlich sehr gefährlich und anstrengend wird.

Du kannst also daran arbeiten, dass das Neue für deine Mitarbeitenden möglichst sicher und attraktiv erscheint – das macht es ihnen leichter, zu folgen. Gib ihnen gute, für sie nachvollziehbare Gründe, warum der Schritt ins Unbekannte sich lohnt.

Eine gute Change Story ist dafür die Basis. Deine Mitarbeitenden brauchen ein klares, attraktives Ziel. Sie müssen verstehen, warum es sich für sie lohnt. Und sie sollten sich in der Lage fühlen, die Veränderung zu bewältigen.

Und da kommt das Komfortzonenmodell ins Spiel.

So kannst du mit dem Komfortzonenmodell arbeiten:

- Stelle deinen Mitarbeitenden das Komfortzonenmodell vor und zeige ihnen, dass es ganz normal ist, wie sie sich gerade fühlen

- Lass eine Einschätzung vornehmen, wo jede*r gerade steht: Komfortzone, Lernzone oder Panikzone? Woran machen sie fest, dass sie in der jeweiligen Zone sind?

- Welche Unterstützung brauchen die Mitarbeitenden gerade?

- Was würde den ersten Schritt erleichtern? Was den nächsten?

- Wer oder was kann diese Unterstützung geben? Du als Führungskraft? Peers, die diesen Schritt gerade schon gegangen sind? Oder braucht es strukturelle Dinge oder Veränderungen an den Rahmenbedinungen, um diese Sicherheit zu schaffen?

Das Komfortzonenmodell ist gut geeignet, um mit deinen Mitarbeitenden ins Gespräch zu kommen – und besser zu verstehen, was ihnen die Veränderung leichter machen würde.

Hast Du Lust, in Zukunft mehr Artikel wie diesen hier zu lesen? Dann melde dich jetzt zu meinem Newsletter an: du bekommst alle zwei Wochen lesenswerte Impulse und praxiserprobte Umsetzungsideen für deinen Führungsalltag – direkt in deine Inbox.

(Und wenn du keine Lust mehr drauf hast, dann kannst du dich jederzeit wieder abmelden).

Liebe Evelyn,

dein Beitrag zum Komfortzonenmodell hat mich sehr angesprochen. Ich halte es für wertvoll, wie klar du die Übergänge von Komfort- zu Lernzone beschreibst – ein hilfreiches Bild für Veränderungsprozesse. Gleichzeitig hat es mich persönlich ermutigt, mal wieder kleine Schritte aus der eigenen Komfortzone bewusster zu wagen.

Viele Grüße

Anja

Liebe Anja,

vielen Dank für deine Rückmeldung. Schön, dass der Artikel nützlich für dich war und dass er dich ermutigt hat, öfter selbst mal wieder den großen Zeh ins kalte Wasser zu stecken 🙂 Ich wünsche dir viel Erfolg dabei – und dass du möglichst oft für dich feststellst, dass der große Ozean doch nur eine kleine Pfütze ist.

Viele Grüße,

Evelyn